ゴールデンウィークも終わると会話の中に「五月病」いうキーワードがちらほら飛び交う季節となりました。

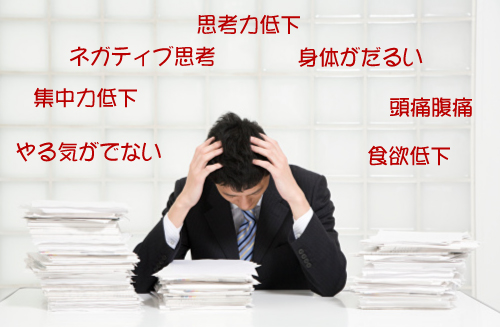

GWを過ぎて一段落すると、どういうわけだかやる気がでない「なんだか身体がだるい」などネガティブな状態に陥りやすくなります。

4月に新年度を迎え、新社会人やら異動などで新たらしい環境に対して頑張りすぎてしまったこと、また少しずつ慣れてきたころの大型連休。オンとオフのスイッチがうまく作動しないなど、心身がアンバランスになる、これが俗にいう「5月病」です。

5月病の主な症状

主な原因はストレス

一般的には、環境の変化に伴う心身の負担、ストレスが主な原因ですが、「5月病」の多くは一過性の症状であり、適度な休息などで改善されることがほとんどのようです。

新しい環境についていけない

新しい配属先の仕事が合わない、残業が多い、ノルマが厳しいといった職場環境がストレスに。また、転勤に伴う引っ越しや単身赴任など、生活環境の変化もストレスの原因。特に新社会人の場合、学生時代に比べて環境が大きく変わるため、5月病にかかりやすい傾向にあります。

新しい人間関係をうまく築けない

新しい配属先や転職先で上司や同僚に質問や相談がしづらいことも。それ以外にも、すでにできあがっている人間関係の中にとけ込めない、職場の雰囲気になじめないなど、環境に適応できないことがストレスとなってしまいます。

思い描いていた理想と現実のギャップが埋められない

新しい配属先や転職先で思うように自分のキャリアが生かせない、スキル不足を痛感するなど、異動・転職前後で仕事や職場のイメージが違い過ぎることで受けるショックが大きいほど5月病にかかりやすくなります。

原因はさまざまですが、会社や仕事が苦痛に感じるなど、仕事に支障が出るような重症の場合は早めに医療機関を受診をおすすめします。「5月病」は正式な医学用語ではありませんが、医療機関では状態により「適応障害」「軽度のうつ」といった診断名がつけられることもあるようです。また、頑張りすぎた結果、目的を達成したことでいわゆる「燃え尽き症候群」で無気力な状態になることもあります。これは5月に限ったことではありませんが、新社会人にかぎらず日常的に多く仕事を抱えているベテランの方が“燃え尽きてしまう”こともあるようです。

5月病にならないためのアドバイス

会話でストレスを解消しよう

同僚や同期、家族や友人などとのコミュニケーションの機会を大切に。悩みを話すことでストレス解消になります。食事も1人で食べる「孤食」はなるべく避け、リラックスできる時間を増やすことにつなげていきたいものです。

栄養バランスのとれた食事を心がけよう

食事は一品で済ませるよりも、「主食・副菜・主菜」を組み合わせるよう意識してください。不規則な食生活、偏った食事内容は脳内の栄養不足を招き、とりわけ感情をコントロールする神経伝達物質「セロトニン」が不足しがちです。セロトニンは動物性タンパク質に多く含まれる「トリプトファン」を原料に合成されます。

質の良い睡眠のとり方

睡眠は疲労回復に重要な役割を果たします。睡眠の質を上げるために、「起床・就寝の生活リズムを整える」、「夕食は寝る2時間前まで、入浴は1時間前までに済ませる」、「寝る前にテレビやパソコンを見ない」などの生活習慣を身に付けましょう。

オフの日の過ごし方

オフの日は自分の好きなことに時間を費やし、仕事のことは忘れましょう。体を動かすこともストレス解消法の1つです。ウォーキングやサイクリングなどの有酸素運動でも、感情をコントロールする神経伝達物質「セロトニン」の分泌が促されます。

上司や周囲の人の対処方法

新しい環境で働く人に対して上司や周囲の人は積極的に声をかけるなど、孤立させないような気軽に相談しやすい職場作りに努めてください。悩みがあるようならまずは受け止め、厳しく指摘しないことが大切です。また、生活リズムが乱れている、同じ仕事なのに仕事の処理能力が落ちていることに気づいたら、専門医の受診を勧めてください。

ストレスに負けない食生活

「抗ストレスビタミン」とも呼ばれるビタミンCは、ストレスへの対処によって消耗する副腎皮質ホルモンの合成をサポートします。ビタミンCはキャベツやトマト、グレープフルーツなどに多く含まれています。

また、豚肉や卵、牛乳、玄米などに含まれるビタミンB1は情緒の安定化に有効です。特に牛乳や卵は神経伝達物質の合成を盛んにしてくれるトリプトファン、フェニルアラニンが含まれます。また、トリプトファンには不眠症やうつの症状改善、フェニルアラニンには精神の高揚、抗うつ作用もあります。

引用:全国健康保険協会